各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源和社会保障厅(局),海南省委人才发展局,省内有关单位:

根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发专业技术人才知识更新工程2025年高级研修项目计划的通知》(人社厅函〔2025〕27号)有关要求,定于2025年6月6日至10日在河南省新乡市举办“中药材产业技术”高级研修班。现将有关事项函告如下:

一、研修内容及方式

(一)研修内容

1.我国中药材资源现状及发展趋势 (黄璐琦 院士)

2.我国生物育种现状及种业发展趋势 (张新友 院士)

3.中药材连作障碍研究进展(何萍 研究员)

4.多模态功能代谢组学策略解析道地中药及其活性组分新功能(吕海涛 欧洲科学与艺术学院院士,香港浸会大学)

5.中药材产业开发利用前景(谢晓亮 研究员)

6.植物提取物与饲料添加剂和兽用中药(曾建国 研究员)

7.合成生物学前景与展望(高文远 教授)

8.中药材病虫害防控策略(窦道龙 教授)

9.信息技术在现代农业中的应用(马新明 教授)

10.中药材产业发展前景与展望(单成钢 研究员)

11.基于三原理论的道地性资源开发与利用实例研究(覃瑞 教授)

12.新版中药材GAP实施要点(魏建和 研究员)

13.Assessing Sustainability of Land Use Change with a Process-based Model(Lianhai Wu 研究员,英国洛桑研究所)

14.中药质量评价的创新策略和新技术现状及发展趋势(李鹏 博士生导师,澳门大学)

(二)研修方式

研修班采取专家授课、经验交流、应用案例分析、座谈讨论和实地考察相结合等方式,理论联系实际,讲求实效。

二、研修对象及报名方式

(一)研修对象:国家及河南省中药材产业技术体系岗位专家、综合试验站站长及团队成员,“优特计划”优质中药材专项各任务负责人及团队成员,从事中药材研究的技术研究开发人员(具有高级职称)。研修班总人数不少于80人。

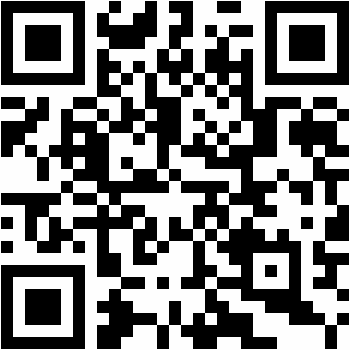

(二)报名方式:请参加研修人员于5月30日前通过微信扫描二维码报名(二维码附后),经审核,微信公众号将直接反馈其能否参加本期研修。

三、 研修时间、报到地点及交通路线

(一)研修时间:2025年6月6日至10日,6月6日全天报到,6月7日至9日研修,6月10日离会返程。

(二)报到地点:河南省现代农业研究开发基地内农业科技交流中心1楼(地址:中州大道北过黄河桥5公里,电话:0373-7075888)。

(三)交通路线

1.郑州东站——交流中心

方案一:郑州东站乘坐地铁1号线(开往河南工业大学方向),共7站,约18分钟,到紫荆山站,站内换乘2号线(开往开往贾河方向),共7站,约20分钟,到刘庄站下车,出地铁口后乘坐602路公交车,到农科院基地下车,步行1000米,约10分钟后到达交流中心门口。

方案二:郑州东站乘坐地铁到新北站(刘庄)地铁口,共14站,约4元,打车(滴滴)约45元左右,到交流中心门口下车。

方案三:在郑州东汽车站坐601公交,到新乡平原新区汽车站,约50分钟,票价3元,平原新区站下车,坐滴滴到交流中心门口下车,约5元。

2.郑州火车站——交流中心

方案一:从郑州火车站西广场乘坐地铁1号线(开往河南大学新区方向)共3站,约9分钟,到紫荆山站,站内换乘2号线(开往贾河方向),共7站,约20分钟,到刘庄站下车,出地铁口后乘坐602路公交车,到农科院基地下车,步行1000米,约10分钟后到达交流中心门口。

第二种方案:郑州火车站乘坐地铁到新北站地铁口,共10站,约3元,打车(滴滴)约45元左右,到交流中心门口下车。

四、其他事项

(一)请参加研修人员根据工作实际,每人撰写一篇2000字左右与研修内容相关的调研报告或交流材料,于研修班结束后一周内在线提交。

(二)研修人员修完规定课程后,经考核合格,培训学时计入人力资源社会保障部国家专业技术人才知识更新公共服务平台(zsgx.mohrss.gov.cn)。学员可凭姓名和身份证号登录平台查询和打印证书。

(三)本次高研班不收取学员食宿费、培训费及其他任何费用,学员往返交通费由所在单位按照相关规定报销。

(四)参加研修的学员要按照《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》(中组发〔2013〕8号),严格执行“八项规定”有关要求,遵守研修班组织纪律。

五、联系人及联系方式:

河南省农业科学院中药材研究所

李春明 电话:0371—65751119 15713826599

谭政委 电话:0371—65738565 15638281023

河南省农业科学院组织人事教育处

王军亮 电话:0371—65721007 13949045916

河南省人力资源和社会保障厅专业技术人员管理处

吴军辉 电话:0371-69690083

附件:1.授课专家情况介绍

2.高级研修班报名二维码及流程

2025年5月21日

(此件主动公开)

(联系单位:专业技术人员管理处)

附件1

授课专家情况介绍

(排名不分先后)

1.黄璐琦:中国工程院院士,北京大学医学部博士,博士生导师。现任中国中医科学院院长、首席研究员,中药资源中心主任,全国中药资源普查工作专家指导组组长,科技部重点领域中药资源创新团队负责人,部局共建道地药材国家重点实验室(培育基地)负责人,国家中药材产业技术体系首席科学家,国家中药材产业扶贫技术指导中心主任,中药材产业扶贫行动技术指导专家组组长,曾任国家973计划项目首席科学家。组织实施第四次全国中药资源普查工作,提出和发展了“分子生药学”和道地药材形成的理论,建立了珍稀濒危常用中药资源五种保护模式。获国家杰出青年科学基金资助、中国标准创新突出贡献奖、全国优秀博士学位论文指导教师等荣誉。任政协第十三届全国委员会常务委员,国家监察委员会第一届特约监察员,第十五届北京市人民代表大会代表,中国科协第九届全国委员会常务委员会委员。以第一作者或通讯作者发表论文580余篇,包括NAT COMMUN,PNAS,JACS等SCI文章190余篇,获国家发明专利24项。获国家科学技术进步二等奖4项(第一完成人3项,第二完成人1项)、省部级一等奖5项、二等奖7项(第一完成人)。

2.张新友:中国工程院院士,河南省农业科学院院长,研究员,博士生导师。国家花生产业技术体系首席科学家,中国种子协会顾问,河南省科学技术协会副主席。曾获“十佳全国优秀科技工作者”、“中原学者”、“全国百千万领军人才”等称号,“河南省科学技术杰出贡献奖”、何梁何利基金“科学与技术进步奖”获得者。从事花生遗传育种研究30多年,先后主持或承担国家863、973、科技支撑计划、河南省重大科技专项等数十项研究课题。系统开展了花生野生种质发掘利用研究,建立了花生远缘杂交育种技术体系,创制出一批优异花生新种质并育成远杂9102等具有野生种血缘的新品种,实现了育种技术的重要突破,居国际领先水平;相继育成40多个花生新品种,新品种累计推广1.3亿亩,增产花生230万吨,增加社会经济效益120多亿元。为推动我国花生育种水平提升和农业科技产业快速发展做出了突出贡献。主持的项目先后有13项获得省级以上科技成果奖励,其中国家科技进步二等奖3项,河南省科技进步一等奖3项;获得发明专利13项、植物新品种权11项;先后在国内外刊物或学术会议上发表学术论文100余篇。

3.何萍:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 二级研究员,博士生导师。国家973项目首席科学家,入选国家级人才,国际肥料科学中心亚洲分中心副主席。中国植物营养与肥料学会理事,中国植物营养与肥料学会化学肥料专业委员会主任。主要从事植物营养与高效施肥等方面的研究工作,先后主持完成了973国家重点基础研究计划项目“肥料减施增效与农田可持续利用基础研究”、国家重点研发计划项目“肥料养分推荐方法与限量标准”、国家自然科学基金、国际科学基金和国际合作项目等18项课题。作为主要完成人,获省部级科技进步一等奖2项,二等奖2项,出版专著2部,发表学术论文110余篇。已经培养硕士和博士研究生20余名。获 “中央国家机关十大杰出青年”、“全国三八红旗手”等荣誉

4.吕海涛:香港浸会大学中医药学院终身教授,博士生导师。欧洲科学与人文学院院士,英国皇家化学会会士,英国皇家生物学会会士,河南省人民政府特聘研究员(海外),香港中医药表型组学研究中心副主任,介入医学粤港澳高校联合实验室副主任,环境与生物分析国家重点实验室课题组长, 疾病与组学全国重点实验室课题组长,澳门科技大学兼职教授,现代中医药海河实验室客座教授,上海院士专家工作站(专家级)首席专家,世界五百强丹纳赫集团中国生命科学委员会顾问专家。曾任上海交通大学长聘教授/功能代谢组科学实验室主任,重庆大学药学院百人计划研究员/院长(主任)助理,美国爱因斯坦医学院,华盛顿大学医学院和麻省理工学院博士后研究员。长期从事生命健康交叉科学应用驱动的下一代功能代谢组学方法与策略创新,及其转化应用于复杂疾病精准诊疗和创新药物研发。主持国家重点研发计划等17项基金,权威杂志发表SCI论文66篇,ESI高被引4篇。任中国药学会方剂组学专委会副主任委员、中国药理学会网络药理学专委会副秘书长,中国生物物理学会代谢组学分会副秘书长和广东省药理学会药物代谢专委会副主任委员等;任Pharmacological Research-Section主编,Royal Society Open Science副主编;Phytomedicine副主编,安捷伦全球竞争性ACT-UR Award和QUT Vice Chancellor Fellowship获得者。国家科技部重点研发计划和重大人才计划终审专家。

5.谢晓亮:河北省农林科学院经济作物研究所药用植物研究中心主任,河北省中药材产业技术体系首席专家。二级研究员,享受国务院特殊津贴专家。兼任河北省中药材标准化技术委员会主任、河中药材专家顾问组组长、中国中药协会金银花专业委员会副主任。从事中药材资源、育种、栽培和深加工研究与技术推广,主持完成国家、省级中药材科研项目30多项,培育丹参、板蓝根等中药材新品种12个,研发苦瓜降糖颗粒、枣仁复合颗粒等功能性食品10多种,获发明专利9项,制定中药材地方标准70多项,获省部级以上科技成果奖10项。“中药材无公害生产技术中试与示范推广”2014年获省农业技术推广合作奖;“太行山道地中药材生产关键技术研究与示范”2013年获中华农业科技三等奖;“太行山道地中药材生产关键技术研究与示范”2012年获省山区创业三等奖;“燕山山区科技引领农业发展方式转变的典型示范”2011年获省山区创业一等奖;“中药材连翘生产关键技术及质量控制研究”2010年获省科技进步三等奖;“丹参组培脱病毒技术研究及应用”2009年获省山区创业二等奖;“丹参、板蓝根、北沙参种质评价与规范化栽培技术研究”2007年获省科技进步三等奖;“马铃薯病毒和类病毒复合RT-PCR的分子检测技术及应用”2007年获省科技进步三等奖;“丹参病毒病原鉴定与脱病毒技术研究”2006年获省科技进步三等奖;“冬小麦一年五代快速培育体系的创建及抗白粉病等优异基因的转育”2001年获省技术发明一等奖。主编《中药材无公害生产技术》、《道地药材特色栽培及产地加工技术规范》、《中药食材与食疗养生》)等多本著作,发表论文80余篇。

6.曾建国:“国地中心”主任、中兽药湖南省重点实验室主任,国家农业科研杰出人才与创新团队负责人,国家中药材产业技术体系“采收及产地初加工”岗位科学家,中国兽药典委员会委员、全国饲料评审委员会委员,湖南省中药材产业(联盟)协会理事长,中兽药与饲用植物创新联盟秘书长。创新性提出了基于鲜药材产地品质评价和中兽药“整肠、抗炎、促生长”的饲用抗生素替代技术,将“博落回”提取物开发出两个国家二类新中兽药,取得4个兽药新药证书,并获得湖南省科技进步一等奖。先后主持、参与20多个国家及省科技重大专项等课题,是湖南省中药材产业技术体系首席专家,牵头国家十三五重点研发计划“中兽医药现代化研究与绿色养殖技术”项目。在Nature Plants, Molecular Plant等国内外学术期刊发表研究论文100多篇,申请获得发明专利30多项。

7.高文远:天津大学药物科学与技术学院天然药物学系主任,教授,博士生导师。曾任职于教育部高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所和国家教育部科技项目评审等多个重要机构。参与完成的“珍稀濒危常用中药资源五种保护模式的研究”荣获国家科技进步二等奖。在中药新产品和中药生物工程的研究方面,具有丰富的实践经验,主编了包括《中药饮片的现代研究与应用》、《中药大规模组织培养》和《药物控释新剂型》在内的多部著作。发表科技论文160多篇,其中SCI收载60多篇。

8.窦道龙:南京农业大学前沿交叉研究院院长,教授,博士生导师。窦道龙教授长期致力于作物疫病基础与应用研究,首次发现丝状病原菌一种效应子新类型,将其命名为非典型效应子。系统解析了疫霉菌多个效应子的功能与作用机制,其中发现疫霉菌效应子能直接靶向寄主DNA调控植物免疫,为国际上在丝状病原菌上首次报道。发现疫霉菌合成三磷酰肌醇促进效应子转运到寄主细胞内,完善了效应子向寄主胞内转运的理论模型;基于此发展了两种抗病分子设计育种技术,并获得了多种抗疫霉转基因作物。针对植物基因家族存在功能冗余和突变体抗病表型难以筛选问题,提出了一个鉴定植物免疫反应关键节点基因的研究思路,并利用该思路证明BPA家族编码一类植物免疫反应的新调节因子。先后获得“国家杰出青年等多项人才项目。

9.马新明: 河南农业大学教授,博士生导师,新世纪百千万人才工程国家级人选,河南省优秀省管专家。现任信息与管理科学学院院长。主要从事精准农作与信息技术科研和教学工作,完成国家自然基金、国家“863”计划、国家科技支撑计划、农业部公益性行业专项、河南省新世纪优秀人才支持计划等项目40余项,在研主持国家“十二五”科技支撑计划、“十三五”粮食丰产重点研发计划和河南省重大科技专项各1项。有效推动了信息技术在我国现代农业生产中的应用。

10.单成钢: 山东省中草药产业技术体系首席专家,山东省农业科学院中药材创新研究院副院长,教授,硕士生导师。山东省农业科学院文登西洋参产业技术研究院院长,中国中药协会人参属药用植物研究发展专业委员会副主任委员,省农学会药用植物专业委员会副理事长,省金银花行业协会农民合作社委员会主任委员,省中药材行业协会专家委员会委员,省农业产业化促进会中药材种植养殖分会主任委员,省中医药学会中药资源专委会副主任委员。长期从事丹参、西洋参等中药材育种、栽培技术研究,主持省重点研发计划、省农业良种工程 、农业科技园区提升工程等项目30余项,获中国技术市场协会金桥奖优秀项目奖1项(第2位),省科技进步二等奖2项(第1位和第4位)省农牧渔业丰收二等奖1项(第1 位);审定鲁丹参1号、鲁梗1号等中药材新品种5个,制定山东省地方标准9项,授权发明专利21项,发表论文100余篇。

11.覃瑞:中南民族大学党委常委,副校长,生命科学学院教授,博士生导师。湖北省第十一届青年联合会委员,湖北省细胞生物学学会理事与会员,从事于野生稻和水稻的抗性基因物理定位方面研究。主持国家民委自然科学基金重点项目“栽培稻与我国野生稻微共线性的DNA纤维原位杂交分析”,湖北省自然科学基金“栽培稻与野生稻几个功能基因比较物理定位”等多项科研项目,发表论文50余篇,

12.魏建和:中国医学科学院药用植物研究所博士生导师、研究员,副所长。兼海南分所所长,国家药用植物种质资源库(北京、海南)、全国中药材生产技术服务平台负责人,濒危药材繁育国家工程实验室执行人、海南省南药资源保护与开发重点实验室主任。国家药典委员会委员,中国野生植物保护协会药用植物保育委员会主任委员,中华中医药学会中药资源学分会秘书长,全国青联委员。 多年聚焦珍稀濒危药材再生技术和优质药材新品种选育重大创新研究,原创性解析了“伤害诱导白木香防御反应形成沉香”机制,发明了世界领先“通体结香技术”,创建药用植物种质资源低温干燥保存技术体系,建成收集保存全世界药用植物种质资源最多的我国第一座药用植物专业种质库。创新成果已在我国17省市、7个东南亚国家应用,产生了重大应用价值和较广泛学术影响,先后获国家科技进步二等奖2项,海南省科学技术特等奖等省部级奖7项,国内外发表学术论文170余篇,主编专著《中国南药引种栽培学》。

13.Lianhai Wu研究员:英国洛桑研究所研究员,北京爱科农科技有限公司首席科学家,2023 年度全球前2%顶尖农业领域科学家。长期致力于研究如何使用定量和试验相结合的方法探索农业的可持续发展。专注于植物与环境的相互作用、提高植物的养分和水分利用效率、气候变化影响评价、农业生态系统中的碳汇、氮污染的防治和系统模拟等。主持或主要参与40项英国、欧盟和国际合作项目,发表SCI文章130多篇。曾担任多家SCI期刊的编辑,现为Forest Ecosystem、Discover Agriculture、Agriculture、Farming System等期刊的副编辑和编委。

14.李鹏:教授,博士生导师,澳门大学澳门中药研发中心主任,中华医药研究院副院长。兼任国家药监局中药材质量监测评价重点实验室学术委员会委员、澳门产品优质认证委员会委员、中华中医药学会青年委员会常务委员、世中联道地药材多维评价专业委员会常务理事。主要从事中药质量的系统评价和安全性评价研究。主持国家自然科学基金等20余项科研项目,发表SCI论文190余篇(H影响因子53),入选“全球前2%顶尖科学家榜单”。参编中、英文学术专著10部(副主编2部),获授权专利15项。获世中联中医药国际贡献奖—科技进步一等奖、教育部科技进步二等奖、澳门科学技术奖技术发明三等奖、日内瓦国际发明展金奖。

附件2

高级研修班报名二维码及流程

打开微信扫描二维码→关注“河南省继续教育”微信公众号→填写个人信息→提交加盖单位印章的报名表→经承办单位审核→微信公众号直接反馈“同意/不同意”信息→“同意”的人员直接进入高级研修班课堂管理